La clé pour découvrir les joyaux architecturaux n’est pas de savoir où regarder, mais comment regarder.

- Apprenez à lire les « cicatrices » d’une façade pour comprendre son histoire.

- Identifiez les grands styles architecturaux canadiens en quelques minutes grâce à des indices clés.

Recommandation : Adoptez notre grille d’analyse en 3 étapes pour transformer chaque promenade en une enquête passionnante.

Vous marchez tous les jours dans les mêmes rues, le regard souvent fixé sur votre téléphone ou perdu dans vos pensées. Autour de vous, des centaines de bâtiments se dressent, silencieux. Vous connaissez les plus célèbres, bien sûr : la silhouette audacieuse d’Habitat 67, les tours majestueuses du centre-ville, le charme historique du Vieux-Montréal. Mais que savez-vous des autres ? De cet immeuble à l’angle avec ses fenêtres murées ? De cette ancienne usine aux briques de deux couleurs différentes ? Ces structures, en apparence banales, sont les véritables dépositaires de l’âme de la ville.

Le réflexe commun est de chercher un guide des « plus beaux bâtiments » ou de se contenter d’admirer les cartes postales. Mais cette approche laisse de côté l’essentiel : l’histoire vivante, les compromis, les ambitions et les échecs inscrits à même la pierre. Et si la véritable clé pour apprécier l’architecture n’était pas de collectionner des monuments, mais de devenir un véritable détective urbain ? Si, au lieu de simplement voir, vous appreniez à lire les indices qu’un bâtiment vous offre ?

Cet article vous propose une méthode, une nouvelle paire de lunettes pour voir votre ville. Nous n’allons pas seulement lister des styles ou des adresses. Nous allons vous donner les outils pour décrypter l’ADN architectural de n’importe quel bâtiment, comprendre les paris audacieux de certains créateurs, et même identifier les erreurs de conception qui influencent votre quotidien. Préparez-vous à transformer votre prochaine balade en une fascinante enquête sur le terrain.

Pour ceux qui préfèrent une immersion visuelle dans les trésors cachés de la ville, la vidéo suivante vous plonge au cœur d’un joyau Art déco souvent méconnu, complétant à merveille les techniques d’observation que nous allons explorer.

Pour vous guider dans cette exploration, nous avons structuré ce guide comme une véritable formation de détective. Chaque section vous apportera une nouvelle compétence, de la lecture des indices les plus fins sur une façade à la compréhension des grands mouvements qui ont façonné nos paysages urbains.

Sommaire : Décoder le langage secret de l’architecture urbaine

- Comment « lire » un bâtiment comme un architecte en 3 étapes simples

- Habitat 67 et au-delà : ces bâtiments canadiens qui ont changé les règles du jeu

- De l’usine à l’appartement : le pari de la métamorphose architecturale

- Quand les bâtiments respirent : l’architecture biophilique est-elle l’avenir de nos villes ?

- Les 7 péchés capitaux de l’architecture que vous payez chaque jour dans votre logement

- Reconnaître les styles architecturaux en 5 minutes chrono dans n’importe quelle ville canadienne

- Quand les bâtiments respirent : l’architecture biophilique est-elle l’avenir de nos villes ?

- Comment lire une ville : le guide pour décrypter l’architecture canadienne, du chalet à la tour de verre

Comment « lire » un bâtiment comme un architecte en 3 étapes simples

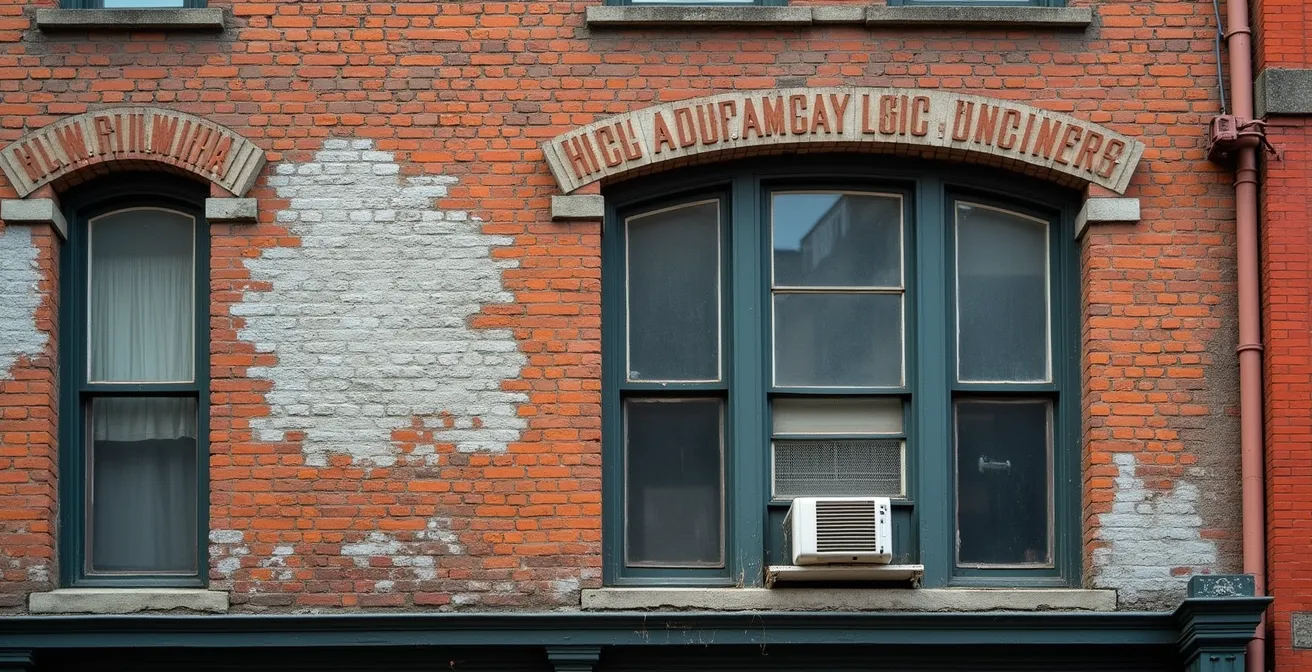

Avant de pouvoir résoudre une énigme, un détective doit savoir quoi chercher. Pour l’architecture, c’est la même chose. Oubliez l’idée de devoir mémoriser des dizaines de styles. La première compétence est d’apprendre à observer les indices matériels, les véritables témoins de l’histoire d’un lieu. Un bâtiment n’est pas une œuvre figée ; c’est un palimpseste, une surface où chaque époque a laissé sa trace, parfois en effaçant la précédente. Ces traces, nous les appelons les cicatrices urbaines.

Les bâtiments anciens offrent une lecture sensorielle multidimensionnelle qui transcende la pure esthétique visuelle. Leur compréhension engage tous nos sens : la vue, le toucher, l’odorat et même l’acoustique.

– Spécialiste en architecture vernaculaire québécoise, Recherche académique en architecture urbaine montréalaise

Ces cicatrices peuvent être une fenêtre murée qui trahit un ancien agencement, une différence de couleur dans la brique indiquant une extension, ou encore le contour fantôme d’un escalier disparu. Ce sont ces détails qui racontent la vie du bâtiment : ses agrandissements, ses changements de fonction, son adaptation aux nouvelles réglementations ou technologies. Apprendre à les repérer, c’est commencer à dialoguer avec le bâtiment lui-même et à reconstituer son parcours à travers le temps.

L’illustration ci-dessous met en lumière ces traces du passé, souvent invisibles pour le passant pressé. Elle décompose comment des éléments en apparence anodins sur une façade sont en réalité des chapitres de l’histoire de la ville.

Comme vous pouvez le constater, chaque élément, de la texture de la brique aux vestiges d’anciennes enseignes, est un indice précieux. Pour systématiser votre enquête, voici une méthode simple pour commencer à décoder n’importe quel bâtiment que vous croiserez.

Votre plan d’action : Décoder un bâtiment en 3 indices clés

- Analyser la forme du toit : C’est votre première clé pour dater le bâtiment. Un toit mansardé vous oriente vers la période 1880-1920, tandis qu’un toit plat signe une construction moderniste (1930-1975).

- Examiner les cicatrices de la façade : Repérez les fenêtres murées, les traces de murs mitoyens ou les inscriptions commerciales effacées. Elles racontent les transformations socio-économiques du quartier.

- Noter les contrastes matériels : Les changements de couleur de brique, les couches de revêtement superposées ou les réparations visibles révèlent les différentes phases de construction et de vie du bâtiment.

Habitat 67 et au-delà : ces bâtiments canadiens qui ont changé les règles du jeu

Certains bâtiments ne se contentent pas de raconter une histoire ; ils la réécrivent. Ils sont des points de rupture, des expériences audacieuses qui remettent en question les conventions de leur époque. Au Canada, Habitat 67 est sans doute l’exemple le plus emblématique de cette ambition. Conçu par un jeune Moshe Safdie pour l’Exposition universelle de 1967, ce complexe résidentiel n’était pas seulement un immeuble, mais un manifeste pour une nouvelle forme de vie urbaine.

L’idée maîtresse était de combiner la densité d’un immeuble d’appartements avec les avantages d’une maison individuelle : lumière, jardin privé, air frais et intimité. Pour y parvenir, Safdie a imaginé une structure radicale composée de modules préfabriqués en béton, empilés de manière apparemment chaotique. Selon des données patrimoniales canadiennes officielles, le projet finalise 158 appartements à partir de 354 de ces modules, créant une silhouette qui est devenue une icône de Montréal.

Mais l’héritage d’Habitat 67 va bien au-delà de son esthétique brutaliste. Il a forcé les urbanistes et les architectes à repenser la notion de logement en haute densité. L’idée que chaque appartement, même en hauteur, puisse avoir sa propre terrasse-jardin était révolutionnaire. Le projet a directement influencé les réglementations montréalaises en matière d’espaces extérieurs privés, prouvant qu’il était possible d’offrir une grande qualité de vie sans étalement urbain.

Les résidents d’Habitat 67 témoignent d’une qualité de vie exceptionnelle: chaque unité bénéficie de grandes fenêtres du sol au plafond offrant des vues uniques de la ville, du fleuve Saint-Laurent et du paysage environnant. Cette conception innovante a altéré la façon dont les résidents organisent leur mobilier – au lieu de l’aligner contre les murs, beaucoup choisissent de naviguer librement d’une fenêtre à l’autre, créant des parcours de circulation distincts.

– Résidents d’Habitat 67

Comprendre Habitat 67, c’est comprendre qu’un bâtiment peut être une expérience sociale, un prototype pour l’avenir. C’est un rappel que derrière chaque façade, il y a une idée, une vision de la manière dont nous devrions vivre ensemble. C’est ce type de bâtiment qui, des décennies plus tard, continue de poser des questions pertinentes sur nos villes.

De l’usine à l’appartement : le pari de la métamorphose architecturale

Les bâtiments les plus fascinants ne sont pas toujours ceux qui ont été conçus pour être beaux, mais ceux qui ont su renaître. À Montréal, comme dans de nombreuses villes industrielles, des quartiers entiers sont marqués par le squelette de leur passé ouvrier : d’immenses usines, des entrepôts robustes, des manufactures aux fenêtres gigantesques. Longtemps considérés comme des verrue, ces géants de brique et d’acier sont devenus le terrain de jeu d’une incroyable métamorphose architecturale.

La reconversion de ces bâtiments industriels en lofts, bureaux ou espaces culturels est bien plus qu’une simple rénovation. C’est un dialogue entre deux époques. Le défi pour l’architecte est de préserver l’âme du lieu – ses matériaux bruts, ses volumes spectaculaires, ses imperfections chargées d’histoire – tout en le rendant habitable et conforme aux normes modernes. C’est un exercice d’équilibre délicat : comment insérer le confort du XXIe siècle sans effacer les traces du XIXe ?

Ces projets de recyclage architectural ont un impact profond sur le tissu urbain, comme le soulignent des experts en urbanisme. C’est un phénomène qui transforme non seulement la pierre, mais aussi la démographie des quartiers.

Le processus de gentrification à Griffintown et Saint-Henri passe notamment par les opérations de recyclage d’anciens bâtiments industriels, qui concrétisent l’embourgeoisement de quartiers ouvriers autrefois populaires.

– Chercheurs urbains québécois, Étude urbaine sur la gentrification des quartiers centraux de Montréal

Ce dialogue entre l’ancien et le nouveau crée des espaces de vie uniques. Conserver une poutre métallique, un mur de briques apparentes ou un plancher de béton brut n’est pas qu’un choix esthétique ; c’est un hommage à la mémoire ouvrière du lieu.

Observer ces reconversions, c’est assister à la réconciliation de la ville avec son histoire. C’est comprendre que la valeur d’un bâtiment ne réside pas seulement dans sa fonction originelle, mais dans sa capacité à s’adapter, à se transformer et à servir de nouvelles générations. C’est la preuve que l’architecture la plus durable est souvent celle qui existe déjà.

Quand les bâtiments respirent : l’architecture biophilique est-elle l’avenir de nos villes ?

Et si les bâtiments de demain n’étaient pas faits que de béton et de verre, mais aussi de terre, de plantes et de lumière ? Face à l’urgence climatique et au besoin croissant de bien-être en milieu urbain, une nouvelle philosophie gagne du terrain : l’architecture biophilique. Le concept est simple : réintégrer la nature au cœur de nos constructions pour créer des environnements plus sains, plus durables et plus inspirants. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter un pot de fleurs sur un balcon, mais de concevoir des bâtiments qui fonctionnent en symbiose avec les écosystèmes.

À Montréal, cette tendance se manifeste de plus en plus, notamment à travers la multiplication des toits verts. Ces installations ne sont pas de simples gadgets écologiques. Elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre les îlots de chaleur, absorbent les eaux de pluie et créent de nouveaux habitats pour la biodiversité. Le Palais des congrès de Montréal est un pionnier en la matière, avec des installations de toits verts couvrant 35 000 pieds carrés, démontrant l’impact que de telles initiatives peuvent avoir à grande échelle.

Cette approche doit cependant être adaptée aux spécificités locales. Comme le soulignent des chercheurs, l’enjeu au Québec est double :

L’architecture biophilique adaptée au climat québécois doit répondre à un défi spécifique : maximiser la capture de lumière naturelle durant les mois d’hiver pour contrecarrer la dépression saisonnière tout en intégrant la nature comme élément régulateur du bien-être des habitants.

– Chercheurs en architecture nordique et biophilie, Étude ‘Cultures de la lumière nordique’ – Université Laval

L’innovation ne se limite pas aux grands projets. Des expérimentations à plus petite échelle, comme l’installation de toits végétalisés sur des abribus, montrent la voie vers une intégration plus fine et plus diffuse de la nature en ville.

Étude de Cas : Les abribus à toits verts de Montréal

En 2024, l’ÉTS et Québecor Affichage ont lancé un projet-pilote novateur implantant des toits verts sur des abribus à Montréal. Ce projet vise à documenter les impacts concrets de petites surfaces végétalisées sur la réduction des îlots de chaleur, la gestion des eaux pluviales et la promotion de la biodiversité locale. Des chercheurs en génie de la construction collectent des données détaillées pour évaluer l’efficacité réelle de ces interventions, même à petite échelle.

L’architecture biophilique nous invite à voir les bâtiments non plus comme des objets inertes, mais comme des organismes vivants, connectés à leur environnement. C’est peut-être là que se trouve l’avenir de nos villes : dans des constructions qui nous aident à mieux respirer.

Les 7 péchés capitaux de l’architecture que vous payez chaque jour dans votre logement

Parfois, le travail du détective n’est pas de trouver des trésors, mais d’identifier les « crimes ». En architecture, ces crimes ne sont pas toujours visibles à l’œil nu, mais ils se font entendre, sentir et affectent directement notre qualité de vie. Ce sont les péchés de conception, les compromis faits sur la qualité au nom du profit ou de la rapidité. Et le coupable le plus souvent cité dans les logements modernes est sans conteste le manque d’insonorisation.

Vous connaissez le scénario : vous entendez les pas de vos voisins du dessus, la musique de l’appartement d’à côté, les conversations dans le couloir. Ce fléau acoustique est devenu si courant que des experts en droit des condominiums du Québec identifient l’isolation acoustique adéquate comme l’un des principaux défis à surveiller lors de l’achat. Ce n’est pas un simple désagrément ; c’est une intrusion constante dans notre intimité, une source de stress qui transforme le foyer en une zone de conflit potentiel.

Résidents montréalais témoignent que l’insonorisation dans les immeubles récemment construits au Québec demeure problématique. Bien que l’isolation aux bruits aériens (voix, télévision) soit acceptable, les bruits d’impact (pas des voisins, coups dans les murs) restent audibles. […] Plusieurs expriment que pour obtenir la tranquillité souhaitée, l’achat d’une maison unifamiliale demeure la solution la plus réaliste.

– Témoignages d’utilisateurs sur Reddit

Mais le bruit n’est que l’un des péchés. Il y en a d’autres, plus subtils : une mauvaise orientation qui prive un logement de lumière naturelle, des espaces de rangement insuffisants qui créent un désordre chronique, une ventilation déficiente qui affecte la qualité de l’air, ou encore des couloirs interminables qui gaspillent un espace précieux. Chacun de ces défauts est le résultat d’une décision architecturale qui a privilégié autre chose que le bien-être de l’habitant. Pour y remédier, des solutions techniques existent, mais elles nécessitent une prise de conscience et un investissement :

- Installer des panneaux acoustiques ou créer un double plafond pour absorber les sons.

- Utiliser un système « masse-ressort-masse » pour désolidariser les murs et planchers de la structure principale.

- Viser une isolation de type « boîte dans la boîte », en traitant toutes les parois mitoyennes.

- Vérifier l’indice de transmission du son (ITS) avant d’acheter ou de louer ; plus il est élevé, mieux c’est.

Apprendre à repérer ces « péchés capitaux » est une compétence essentielle. Cela vous permet de faire des choix plus éclairés pour votre propre logement et de développer un regard plus critique sur les nouvelles constructions. Une belle façade ne doit jamais faire oublier ce qui se passe réellement à l’intérieur.

Reconnaître les styles architecturaux en 5 minutes chrono dans n’importe quelle ville canadienne

Maintenant que vous savez observer les détails et les défauts, il est temps de mettre un nom sur ce que vous voyez. Reconnaître les styles architecturaux peut sembler intimidant, mais il existe des raccourcis. Pas besoin d’être un historien de l’art ; il suffit de se concentrer sur quelques indices clés. Au Canada, et particulièrement au Québec, l’un des indices les plus révélateurs est la forme du toit. C’est la signature d’une époque.

En effet, la toiture ne répond pas seulement à des contraintes climatiques, mais aussi à des modes et à des technologies de construction. Un toit à forte pente de l’époque de la Nouvelle-France n’a rien à voir avec le toit plat d’un bungalow des années 60. Chaque style a sa silhouette caractéristique, qui, une fois mémorisée, devient un repère visuel immédiat.

Reconnaître les styles architecturaux permet non seulement d’identifier une époque de construction, mais aussi de décoder les rapports sociaux, économiques et religieux qui ont façonné la ville au fil des siècles.

– Experts en patrimoine bâti québécois, Guide des styles architecturaux – Maisons Anciennes Québec

Pour vous aider à maîtriser cette compétence rapidement, le tableau ci-dessous synthétise les principaux styles que vous rencontrerez. Concentrez-vous sur la colonne « Forme de Toit », et vous aurez déjà fait 80% du travail d’identification.

| Style Architectural | Période | Forme de Toit | Caractéristiques Principales |

|---|---|---|---|

| Esprit Français | 1600-1820 | Deux versants droits, pente prononcée | Mur massif en pierre, fenêtres à petits carreaux, fondations peu sorties du sol, souche de cheminée massive |

| Québécoise Traditionnelle | 1820-1880 | Deux versants, pente moyenne (45°) | Fondations en pierre exhaussées, fenêtres à battants larges, disposition symétrique |

| Victorienne Éclectisme | 1880-1920 | Toiture décorative et irrégulière | Tourelle d’angle, pignon, balcon, galerie couverte, ornementation riche |

| Maison Cubique | 1920-1940 | Toit en pavillon, pente faible | Lucarne, encadrement fenêtres, galerie couverte, façade symétrique, revêtement brique |

| Modernité | 1930-1975 | Toit plat | Architecture dépouillée, horizontalité affirmée, bandeau fenêtres, grande surface vitrée, entrance protégée |

Avec ce guide en tête, votre prochaine promenade se transformera en un jeu de reconnaissance. Vous commencerez à voir non plus des maisons, mais des témoins de l’époque victorienne, des exemples de l’esprit français ou des icônes du modernisme. La ville devient alors un musée à ciel ouvert dont vous détenez les clés.

Quand les bâtiments respirent : l’architecture biophilique est-elle l’avenir de nos villes ?

Et si les bâtiments de demain n’étaient pas faits que de béton et de verre, mais aussi de terre, de plantes et de lumière ? Face à l’urgence climatique et au besoin croissant de bien-être en milieu urbain, une nouvelle philosophie gagne du terrain : l’architecture biophilique. Le concept est simple : réintégrer la nature au cœur de nos constructions pour créer des environnements plus sains, plus durables et plus inspirants. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter un pot de fleurs sur un balcon, mais de concevoir des bâtiments qui fonctionnent en symbiose avec les écosystèmes.

À Montréal, cette tendance se manifeste de plus en plus, notamment à travers la multiplication des toits verts. Ces installations ne sont pas de simples gadgets écologiques. Elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre les îlots de chaleur, absorbent les eaux de pluie et créent de nouveaux habitats pour la biodiversité. Le Palais des congrès de Montréal est un pionnier en la matière, avec des installations de toits verts couvrant 35 000 pieds carrés, démontrant l’impact que de telles initiatives peuvent avoir à grande échelle.

Cette approche doit cependant être adaptée aux spécificités locales. Comme le soulignent des chercheurs, l’enjeu au Québec est double :

L’architecture biophilique adaptée au climat québécois doit répondre à un défi spécifique : maximiser la capture de lumière naturelle durant les mois d’hiver pour contrecarrer la dépression saisonnière tout en intégrant la nature comme élément régulateur du bien-être des habitants.

– Chercheurs en architecture nordique et biophilie, Étude ‘Cultures de la lumière nordique’ – Université Laval

L’innovation ne se limite pas aux grands projets. Des expérimentations à plus petite échelle, comme l’installation de toits végétalisés sur des abribus, montrent la voie vers une intégration plus fine et plus diffuse de la nature en ville.

Étude de Cas : Les abribus à toits verts de Montréal

En 2024, l’ÉTS et Québecor Affichage ont lancé un projet-pilote novateur implantant des toits verts sur des abribus à Montréal. Ce projet vise à documenter les impacts concrets de petites surfaces végétalisées sur la réduction des îlots de chaleur, la gestion des eaux pluviales et la promotion de la biodiversité locale. Des chercheurs en génie de la construction collectent des données détaillées pour évaluer l’efficacité réelle de ces interventions, même à petite échelle.

L’architecture biophilique nous invite à voir les bâtiments non plus comme des objets inertes, mais comme des organismes vivants, connectés à leur environnement. C’est peut-être là que se trouve l’avenir de nos villes : dans des constructions qui nous aident à mieux respirer.

À retenir

- L’observation des « cicatrices urbaines » (fenêtres murées, matériaux mixtes) révèle l’histoire cachée d’un bâtiment bien plus qu’une façade parfaite.

- La forme du toit est l’indice le plus rapide et le plus fiable pour identifier une période architecturale majeure au Canada, du style colonial à la modernité.

- L’architecture n’est pas qu’une affaire d’esthétique; des « péchés » de conception comme une mauvaise insonorisation impactent directement et quotidiennement votre qualité de vie.

Comment lire une ville : le guide pour décrypter l’architecture canadienne, du chalet à la tour de verre

Après avoir appris à lire un bâtiment, le détective urbain peut élargir son champ d’investigation à la ville entière. Car une ville n’est pas une simple collection de constructions ; c’est un organisme complexe dont l’architecture est le langage. Pour lire une ville, il faut non seulement regarder en l’air, vers les corniches et les toits, mais aussi vers le bas, et même sous terre. À Montréal, cette dimension souterraine est fondamentale.

Le fameux RÉSO, ou ville souterraine, n’est pas qu’une commodité pour échapper à l’hiver. C’est une réponse architecturale et urbanistique à une contrainte climatique extrême. Selon les données officielles du réseau, ce sont 60 complexes résidentiels et commerciaux qui sont reliés, formant une véritable ville sous la ville. Cette infrastructure raconte une histoire unique sur la manière dont Montréal a dû innover pour rester fonctionnelle et vivable toute l’année.

Les éléments semi-enterrés et souterrains (fenêtres de soupirail, escaliers menant aux caves, le Montréal souterrain) racontent une histoire architecturale distinctive adaptée aux conditions climatiques extrêmes et aux contraintes d’infrastructure du contexte québécois.

– Historien urbain de Montréal, Recherche sur la morphologie urbaine de Montréal

Lire la ville, c’est aussi comprendre la juxtaposition des styles. C’est observer comment une église victorienne se reflète dans la façade d’une tour de verre moderniste, ou comment un quartier de triplex ouvriers côtoie un projet de condos audacieux. Ces contrastes ne sont pas des hasards ; ils sont le résultat de décisions politiques, de booms économiques, de crises et de changements sociaux. Chaque quartier a sa propre syntaxe architecturale, son propre rythme.

Le véritable art du détective urbain est de connecter les points, de comprendre comment la forme d’un toit dans le Plateau Mont-Royal est liée à une vague d’immigration, ou comment la largeur d’une rue dans le Vieux-Montréal a été dictée par une époque où la circulation se faisait à cheval. L’architecture devient alors bien plus qu’une affaire de briques et de mortier : elle devient le plus grand livre d’histoire à votre disposition.

Vous possédez maintenant les clés pour déverrouiller les histoires cachées dans les murs de votre ville. La prochaine étape ne dépend que de vous : sortez, levez la tête, et commencez votre première enquête. Votre quartier ne vous paraîtra plus jamais le même.