Contrairement à l’idée reçue, le principal danger n’est pas la « fausse nouvelle », mais notre passivité face à un système qui marchandise notre attention.

- Le modèle économique des médias traditionnels, souvent basé sur la publicité, façonne la nature même de l’information que nous consommons.

- L’esprit critique se cultive autant dans les espaces publics physiques, comme les lieux culturels, que par des techniques de vérification en ligne.

Recommandation : Adoptez une posture active en diversifiant radicalement vos sources et en transformant votre consommation d’information en un acte citoyen conscient.

Se sentir submergé par un tsunami de notifications, de manchettes anxiogènes et de débats polarisants est devenu la norme. Face à ce chaos, la réaction instinctive est souvent le repli ou le cynisme. On nous conseille de « vérifier les sources » ou de « faire attention aux fausses nouvelles », des conseils certes utiles, mais qui s’attaquent aux symptômes plutôt qu’à la racine du problème. Ces recommandations classiques placent l’entière responsabilité sur l’individu sans jamais questionner les structures qui produisent et diffusent l’information.

Et si la véritable clé n’était pas seulement de devenir un meilleur consommateur d’information, mais de reconquérir activement notre rôle de citoyen dans des espaces, tant physiques que numériques, conçus pour le dialogue? L’enjeu n’est pas de construire une forteresse imprenable contre la désinformation, mais plutôt de développer une « hygiène informationnelle » et une « souveraineté cognitive ». Il s’agit de comprendre les mécanismes économiques des médias, de décoder le langage non verbal des images et de s’outiller pour déjouer les arguments fallacieux qui polluent le débat public.

Cet article propose une approche différente. Au lieu de simplement vous donner une liste de choses à faire, il vous invite à comprendre le « pourquoi du comment ». Nous explorerons comment les lieux culturels deviennent des remparts contre la polarisation, comment l’art dans nos quartiers façonne notre perception du monde et comment des méthodes concrètes peuvent nous aider à sortir de nos bulles de filtres algorithmiques. L’objectif est de vous fournir les outils pour transformer la passivité subie en une participation éclairée et active.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante offre un excellent résumé des stratégies essentielles pour naviguer dans l’écosystème médiatique actuel et renforcer son esprit critique.

Ce guide est structuré pour vous accompagner pas à pas, des fondements de l’information jusqu’aux stratégies pratiques pour reprendre le contrôle. Chaque section aborde une facette de cet enjeu complexe pour vous permettre de construire votre propre boîte à outils de citoyen éclairé.

Sommaire : Le guide du citoyen critique face à l’information numérique

- Pourquoi les lieux culturels sont les nouvelles places publiques (et pourquoi on en a besoin)

- Devenir un détecteur de mensonges : la checklist en 30 secondes pour vérifier une info

- Qui paie pour l’info ? comment le modèle économique des médias influence ce que vous lisez

- Quand les murs parlent : comment l’art peut changer la vie d’un quartier

- Échappez-vous de votre bulle : la méthode pour réouvrir son esprit à la pluralité des opinions

- L’image n’est jamais neutre : comment apprendre à décrypter le langage visuel de l’info

- Les pièges de la mauvaise foi : reconnaître les arguments fallacieux dans un débat

- Reprenez le contrôle de votre cerveau : le guide de survie dans la jungle de l’information

Pourquoi les lieux culturels sont les nouvelles places publiques (et pourquoi on en a besoin)

À une époque où les débats publics sont souvent confinés à l’arène polarisante des réseaux sociaux, les institutions culturelles comme les bibliothèques, les musées et les théâtres émergent comme des espaces essentiels de dialogue et de cohésion sociale. Loin d’être de simples dépôts de savoir ou de divertissement, ces lieux deviennent des « places publiques hybrides », où la rencontre physique favorise une nuance et une écoute impossibles à reproduire en ligne. Ils offrent un terrain neutre pour que des citoyens de tous horizons puissent se rassembler, échanger et participer à des débats de société de manière constructive.

La mobilisation citoyenne pour la défense de la Grande Bibliothèque de Montréal en est un parfait exemple. Le 10 mai 2025, plus de 500 personnes se sont unies pour affirmer la vocation de cet espace comme un bien commun, un véritable centre civique. Cet événement illustre comment ces institutions culturelles sont perçues par la population : non pas comme des services, mais comme des piliers de la vie démocratique, des lieux où se forge le sens critique collectif. De même, le succès populaire d’événements comme le festival MURAL, qui attire des dizaines de milliers de personnes, montre que la culture accessible et gratuite est un puissant vecteur de rassemblement et de création de liens sociaux.

Cette transformation est soutenue par la recherche académique. Comme le soulignent des chercheurs en études culturelles, les collaborations entre institutions culturelles et organismes communautaires font de ces espaces des centres de citoyenneté active. En accueillant des débats, des ateliers et des consultations, ils permettent aux citoyens de se réapproprier les enjeux qui les concernent et de construire une compréhension partagée, loin des algorithmes qui nous isolent. Ces lieux sont donc plus que jamais nécessaires pour « muscler » notre cerveau critique collectif.

Devenir un détecteur de mensonges : la checklist en 30 secondes pour vérifier une info

Dans l’écosystème médiatique actuel, la vitesse de propagation de la désinformation dépasse souvent celle de la vérité. Développer son esprit critique n’est plus une option, mais une compétence de survie citoyenne. Heureusement, des outils et des méthodes existent pour nous aider à départager rapidement le vrai du faux. Des initiatives québécoises comme le Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse jouent un rôle crucial en offrant au public les techniques des journalistes scientifiques pour analyser l’information. Depuis 2016, cette rubrique ne se contente pas de déboulonner des mythes ; elle éduque activement les citoyens grâce à des vidéos, des infographies et des ateliers pratiques.

L’idée n’est pas de passer des heures à enquêter sur chaque publication, mais d’adopter des réflexes rapides et efficaces. La plupart des informations douteuses peuvent être identifiées en moins d’une minute en suivant une méthode rigoureuse. Il s’agit d’une sorte d’hygiène informationnelle de base, accessible à tous. Le principe est simple : avant de partager ou même de croire, on prend 30 secondes pour une vérification express. Cette pause réflexive est notre première ligne de défense contre la manipulation émotionnelle et la propagation de fausses nouvelles. Cet effort minime, s’il est adopté collectivement, a un impact majeur sur la qualité du débat public.

L’illustration suivante symbolise bien cette démarche : une analyse critique et outillée, où la loupe représente l’attention portée aux détails et les icônes en arrière-plan, les différentes étapes de la vérification mentale.

Comme le montre cette image, devenir un « détecteur de mensonges » est avant tout une posture intellectuelle. Il s’agit de mobiliser sa curiosité et sa logique pour questionner ce qui nous est présenté, au lieu de l’accepter passivement.

Plan d’action : votre vérification d’info en 30 secondes

- Source : Qui parle ? Vérifiez la crédibilité de l’auteur et du média. Est-ce un site connu pour son sérieux ou un blog anonyme ?

- Outils : Consultez un outil de vérification reconnu. Une recherche rapide sur le Détecteur de rumeurs ou Les Décrypteurs peut révéler si l’info a déjà été traitée.

- Date : L’information est-elle récente ? Méfiez-vous des vieilles nouvelles réactivées hors de leur contexte original.

- Croisement : D’autres sources fiables rapportent-elles la même chose ? L’absence de couverture par les grands médias est souvent un signal d’alarme.

- Émotion : Quelle est votre réaction ? Si l’information provoque une forte colère ou une grande peur, soyez doublement vigilant. Elle cherche peut-être à vous manipuler plutôt qu’à vous informer.

Qui paie pour l’info ? comment le modèle économique des médias influence ce que vous lisez

Pour comprendre la nature de l’information que nous consommons, il est essentiel de se poser une question fondamentale : qui la finance ? Le modèle économique d’un média n’est pas un détail technique ; il est le moteur qui influence sa ligne éditoriale, le choix de ses sujets et même la manière dont les titres sont formulés. Au Québec, comme ailleurs, la majorité des médias privés dépendent massivement de la publicité pour survivre. Cette dépendance crée une tension inhérente : faut-il servir l’intérêt public ou plaire aux annonceurs ?

Les chiffres sont éloquents. Selon des données compilées par le Centre d’études sur les médias, la publicité représente environ 99 % du financement des stations de radio privées québécoises en 2022, et elle demeure la principale source de revenus pour de nombreux autres médias. Ce modèle basé sur l’audience de masse favorise souvent les contenus qui génèrent le plus de clics – le sensationnalisme, la polémique, l’émotion – au détriment des sujets de fond, plus complexes mais nécessaires au débat démocratique. De plus, la forte concentration de la propriété des médias, où un acteur comme Québecor contrôle une part significative du lectorat, soulève des questions sur la pluralité des voix et l’indépendance éditoriale.

Face à ce constat, des modèles alternatifs émergent, prouvant qu’un autre journalisme est possible. Le média Pivot, par exemple, a fait le pari radical de se financer exclusivement grâce aux contributions de ses lecteurs. En rejetant toute dépendance à la publicité, ce média 100% indépendant peut se permettre de couvrir des sujets ignorés par les grands conglomérats et d’adopter une perspective progressiste sans craindre de déplaire à des annonceurs. Cet exemple illustre un principe clé pour le citoyen éclairé : soutenir financièrement les médias indépendants dont on apprécie le travail est un acte civique puissant pour garantir la diversité et la qualité de l’information.

Québecor domine le paysage de la presse écrite québécoise avec 43% du lectorat, ce qui soulève des questions cruciales sur la concentration de la propriété des médias et son impact sur l’indépendance éditoriale.

– Chercheurs en économie politique des médias, Étude sur le financement des médias québécois

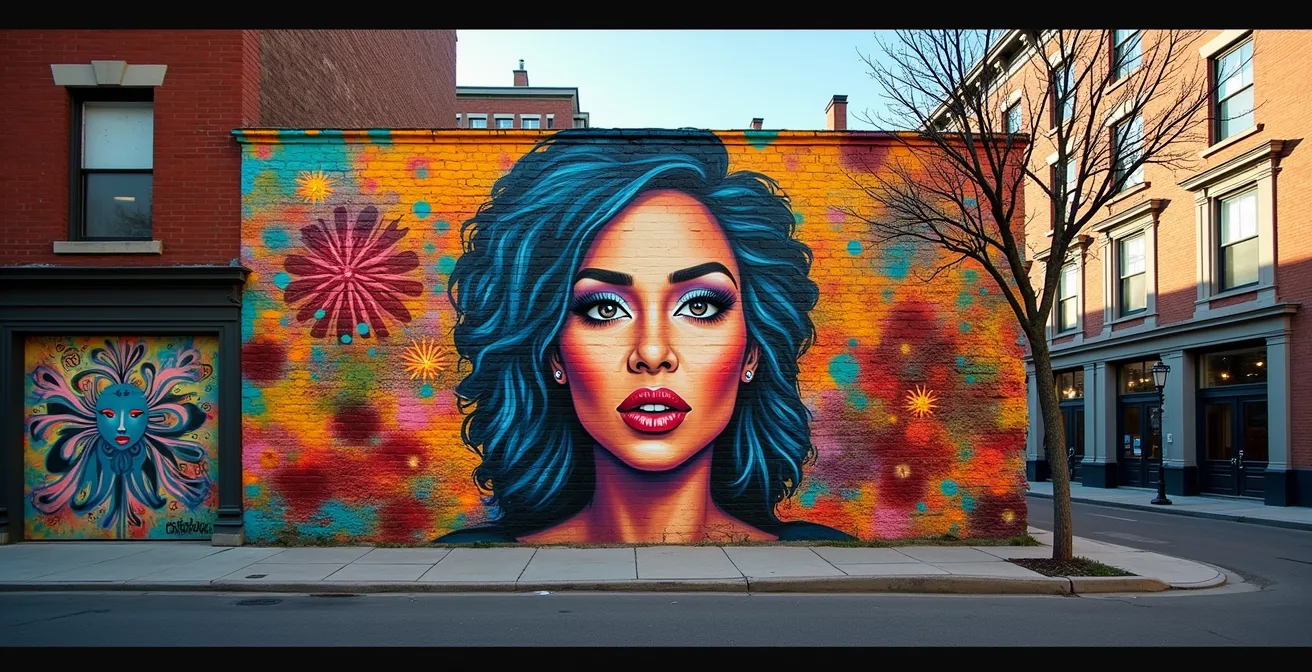

Quand les murs parlent : comment l’art peut changer la vie d’un quartier

L’art urbain, bien plus qu’une simple décoration, est un langage puissant qui transforme notre relation à la ville. À Montréal, des initiatives comme le festival MURAL ont fait du boulevard Saint-Laurent et d’autres artères de véritables musées à ciel ouvert, modifiant profondément l’identité et l’attractivité de ces quartiers. Les murales racontent des histoires, célèbrent la diversité culturelle et interpellent les passants, transformant un trajet quotidien en une expérience esthétique et réflexive. En rendant l’art accessible à tous, gratuitement, elles démocratisent la culture et renforcent le sentiment d’appartenance des résidents.

Cette murale colorée sur un bâtiment montréalais est un exemple frappant de la manière dont l’art peut insuffler de la vie et de l’énergie dans le tissu urbain, créant de nouveaux points de repère et de fierté locale.

Cependant, ce phénomène a un double tranchant. Comme le montre le cas du Plateau Mont-Royal, l’embellissement des quartiers par l’art peut aussi être un catalyseur de gentrification. En augmentant l’attrait d’un secteur, les murales attirent de nouveaux résidents et investisseurs, faisant grimper les loyers et poussant progressivement les habitants et les commerces plus modestes à partir. L’art qui se voulait expression de la vie d’un quartier devient alors, malgré lui, un outil de transformation socio-économique qui peut mener à l’exclusion. C’est le paradoxe de l’art urbain : il peut à la fois être un outil de mobilisation citoyenne et un instrument de marketing territorial.

Face à cette ambivalence, des projets comme Art Public Montréal jouent un rôle essentiel. En documentant plus de 1000 œuvres publiques, cet inventaire permet de préserver la mémoire artistique des quartiers. Il montre comment des communautés, notamment dans Saint-Henri ou Hochelaga, utilisent l’art pour affirmer leur identité et proposer une contre-narration aux discours dominants sur le développement urbain. L’art sur les murs devient alors un véritable dialogue, parfois conflictuel, sur qui a le droit à la ville.

Échappez-vous de votre bulle : la méthode pour réouvrir son esprit à la pluralité des opinions

À l’ère numérique, nous vivons de plus en plus dans des « bulles de filtres », des espaces personnalisés par des algorithmes qui nous présentent principalement des contenus confirmant nos propres opinions. Cet isolement intellectuel, bien que confortable, appauvrit notre pensée, renforce les préjugés et nous rend vulnérables à la polarisation. En être conscient est la première étape, mais s’en extraire activement est un véritable acte de gymnastique intellectuelle et citoyenne. Sortir de sa bulle ne signifie pas abandonner ses convictions, mais les confronter à des perspectives différentes pour les renforcer, les nuancer ou, parfois, les faire évoluer.

Pour ce faire, il faut consciemment court-circuiter les mécanismes qui nous enferment. Cela implique de diversifier activement son « alimentation informationnelle ». Au lieu de se contenter des sources qui nous sont familières, il s’agit d’aller chercher délibérément des points de vue opposés ou simplement différents. Mais l’effort ne doit pas se limiter à la sphère numérique. Les interactions humaines directes restent l’antidote le plus puissant à la polarisation. Participer à la vie civique locale est une méthode radicale et efficace pour se reconnecter à la pluralité du réel.

Les consultations publiques organisées par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en sont un excellent exemple. Ces espaces permettent à des citoyens de tous les milieux d’exprimer leurs opinions sur des projets concrets qui affectent leur vie quotidienne, que ce soit un projet immobilier ou l’aménagement d’un parc. En écoutant un voisin, un commerçant ou un expert présenter un point de vue que l’on n’avait pas envisagé, on est forcé de sortir de sa chambre d’écho et de participer à la construction d’un consensus. C’est dans ces lieux de débat que la confiance et la compréhension mutuelle se bâtissent.

Plan d’action : 5 gestes pour percer votre bulle informationnelle

- Abonnement croisé : Suivez activement un média de chaque grand courant d’opinion au Québec (souverainiste, fédéraliste, économique, communautaire, etc.).

- Participation locale : Assistez au moins une fois par année à une séance du conseil de votre arrondissement ou à une consultation publique de l’OCPM.

- Débats de quartier : Participez aux événements de discussion, comme les cafés-débats, organisés par les centres communautaires ou les bibliothèques.

- Recherche active : Ne vous contentez pas des grands médias. Cherchez et soutenez les médias indépendants et les voix qui sont moins entendues.

- Auto-questionnement : Prenez l’habitude de vous demander : « Quelle est la meilleure critique de ma propre opinion ? » et cherchez activement des arguments qui la contredisent.

L’image n’est jamais neutre : comment apprendre à décrypter le langage visuel de l’info

Dans notre culture saturée d’images, nous avons tendance à les percevoir comme des preuves objectives, des captures fidèles de la réalité. Pourtant, une image d’information est toujours une construction, un choix. Le cadrage, l’angle de vue, la lumière, le moment de la prise de vue sont autant de décisions qui orientent notre interprétation et notre réaction émotionnelle. Apprendre à lire cette « grammaire visuelle » est une compétence aussi fondamentale que de savoir lire un texte. Sans cette littératie, nous sommes à la merci de manipulations subtiles qui peuvent façonner notre compréhension d’un événement, d’un conflit ou d’une personnalité publique.

L’histoire du journalisme regorge d’exemples où une seule photo a forgé la mémoire collective d’un événement. La Crise d’Oka en 1990 en est une illustration puissante au Québec. L’image iconique du face-à-face tendu entre un guerrier mohawk et un soldat de l’Armée canadienne a cristallisé la perception du conflit pour toute une génération. Analyser cette image aujourd’hui – qui est au premier plan, qui est en position de force, quel message le cadrage véhicule-t-il ? – permet de comprendre comment la composition visuelle peut devenir un symbole politique bien plus puissant qu’un long article.

Décoder le langage visuel, c’est donc se poser une série de questions critiques face à chaque image. Qui l’a produite ? Dans quel but ? Qu’est-ce qui a été volontairement inclus dans le cadre et, surtout, qu’est-ce qui en a été exclu ? Comparer la manière dont différents médias illustrent un même événement est un exercice extrêmement révélateur. On y découvre souvent que le choix des images trahit une ligne éditoriale ou un biais implicite. C’est en développant ces réflexes que l’on passe du statut de spectateur passif à celui d’observateur critique, capable de nuancer le message qui lui est présenté.

Étude de cas : La photo iconique de la Crise d’Oka

En 1990, lors de la Crise d’Oka, la composition et le cadrage des photos de presse ont été déterminants dans la perception publique de l’affrontement. L’image emblématique montrant la confrontation entre un guerrier mohawk et un jeune soldat est devenue un symbole puissant, résumant la complexité de l’événement en une seule scène. Le cadrage serré, l’intensité des regards et la proximité physique des deux hommes ont créé une narration visuelle de défi et de tension qui a profondément influencé la mémoire collective, bien au-delà des détails factuels du conflit.

Les pièges de la mauvaise foi : reconnaître les arguments fallacieux dans un débat

Un débat public sain repose sur des arguments logiques et des preuves factuelles. Or, très souvent, les discussions dévient vers l’utilisation d’arguments fallacieux, des raisonnements qui semblent corrects en apparence mais qui sont en réalité des pièges logiques conçus pour manipuler l’auditoire. Savoir identifier ces sophismes est une forme d’autodéfense intellectuelle. Cela permet de ne pas se laisser distraire par la rhétorique et de rester concentré sur le fond du problème. Que ce soit dans un débat politique, une assemblée de citoyens ou une simple conversation en ligne, la mauvaise foi argumentative pollue l’échange et empêche de trouver des solutions constructives.

Les sophismes prennent plusieurs formes, mais certains sont particulièrement courants. L’homme de paille, par exemple, consiste à caricaturer la position de son adversaire pour la rendre plus facile à attaquer. Le faux dilemme, lui, nous enferme en ne présentant que deux options, alors que de nombreuses alternatives existent. Un autre piège fréquent est l’appel à l’émotion, qui vise à susciter la peur, la pitié ou l’indignation pour court-circuiter la réflexion rationnelle. Reconnaître ces tactiques permet de recentrer le débat sur les faits et de demander à son interlocuteur de justifier ses affirmations de manière logique.

Des ressources existent pour s’entraîner à les repérer. Des guides pratiques détaillent les sophismes les plus courants avec des exemples concrets, allant de l’attaque personnelle à la pente glissante. S’approprier ce vocabulaire critique, c’est comme apprendre les règles d’un jeu : cela permet de voir clair dans la stratégie de l’autre et de ne pas se laisser abuser. Un citoyen outillé pour reconnaître un argument fallacieux est un citoyen moins manipulable et plus à même de contribuer à un débat public de qualité.

Checklist : Votre audit des arguments suspects

- Homme de paille : Mon interlocuteur répond-il à ma position réelle ou à une version déformée et simplifiée de celle-ci ?

- Faux dilemme : Suis-je vraiment obligé de choisir entre A et B ? N’existe-t-il pas une option C, D ou une solution hybride ?

- Appel à l’émotion : L’argument présenté repose-t-il sur des preuves ou cherche-t-il principalement à me faire ressentir de la colère, de la peur ou de la sympathie ?

- Appel à l’autorité : L’autorité citée est-elle une véritable experte du sujet en question ? L’affirmation « un expert a dit » est-elle accompagnée d’une explication logique ?

- Pente glissante : La chaîne de conséquences désastreuses annoncée est-elle prouvée et inévitable, ou est-ce une pure spéculation pour effrayer l’auditoire ?

À retenir

- L’esprit critique est une compétence active qui se cultive en questionnant les systèmes d’information, pas seulement les contenus.

- La diversification des sources et la participation à des débats physiques sont les meilleurs remparts contre la polarisation et les bulles de filtres.

- Soutenir financièrement des médias indépendants est un acte citoyen qui favorise la pluralité et la qualité de l’information.

Reprenez le contrôle de votre cerveau : le guide de survie dans la jungle de l’information

Après avoir exploré les mécanismes externes qui façonnent l’information, le dernier pas consiste à reprendre le contrôle de notre propre « cerveau », c’est-à-dire de notre attention et de nos habitudes de consommation. Être un citoyen éclairé à l’ère numérique n’est pas seulement une question de vigilance critique, mais aussi de gestion consciente de soi. L’infobésité, ou surcharge informationnelle, n’est pas une fatalité. Elle peut être combattue par une stratégie délibérée, une sorte de « diète informationnelle » qui privilégie la qualité sur la quantité et l’engagement actif sur la consommation passive.

Des organismes comme le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI) offrent des ressources précieuses pour développer ces compétences. Ils proposent des ateliers animés par des journalistes professionnels qui aident les citoyens de tous âges à mieux s’informer, à comprendre le rôle du journalisme et à acquérir une véritable autonomie intellectuelle. Se former continuellement est essentiel, car les techniques de désinformation évoluent constamment.

Adopter une stratégie de diète informationnelle ne signifie pas se couper du monde, mais choisir consciemment comment et quand on s’informe. Cela peut passer par des gestes simples mais puissants : désactiver la plupart des notifications, définir des moments précis dans la journée pour consulter l’actualité, et privilégier des formats longs comme les infolettres de fond plutôt que le flux incessant des réseaux sociaux. Il s’agit de passer d’un mode réactif, où notre attention est constamment sollicitée, à un mode proactif, où nous décidons de ce qui mérite notre temps. Compléter cet engagement numérique par une participation régulière à la vie civique locale (hors ligne) permet de garder un contact direct avec la réalité et de nourrir notre engagement de manière équilibrée.

En appliquant ces stratégies, vous ne deviendrez pas seulement un consommateur d’information plus averti, mais un acteur plus engagé et serein dans le dialogue social. L’étape suivante est de mettre en pratique ces conseils et de commencer dès aujourd’hui à construire votre propre routine d’hygiène informationnelle.